O fim do cinema?

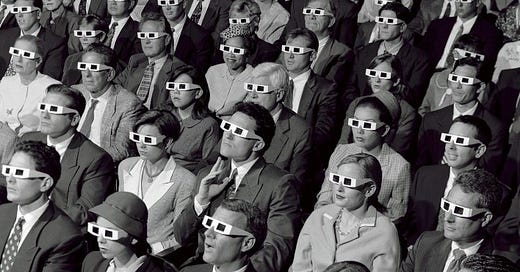

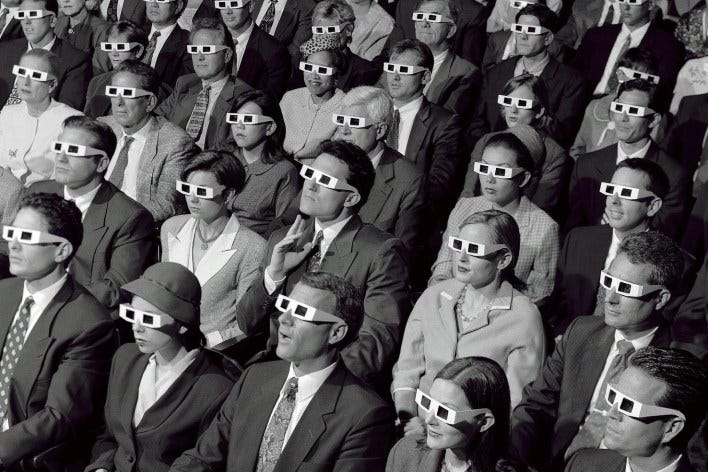

Foto de capa do livro "A sociedade do espetáculo", de Guy Debord

Sala escura, pipoca quentinha, aquele frio gostoso, uma poltrona confortável. Tudo pronto e a postos, começa a projeção e nossos olhos grudam na tela para acompanhar histórias de amor, horror, terror, ação, suspense, aventura, fantasia…

Ir ao cinema é uma experiência que vai muito além do simples assistir a um filme. É sentir um ambiente repleto de sonhos, emoções e imaginação.

Mas, e quando podemos ter tudo isso (ou parte disso) na poltrona, sofá ou cama da nossa própria casa, no conforto e aconchego da nossa sala ou quarto?

Os aplicativos de streaming chegaram na última década para mostrar que sim, isso era possível, de uma forma muito mais dinâmica que ir a uma locadora de vídeos (você ainda sabe o que é isso?).

As opiniões se dividem sobre esta comodidade. Woody Allen, por exemplo, cineasta responsável por filmes como Blue Jasmine (2013), Meia-noite em Paris (2011) e Noivo neurótico, noiva nervosa (1977), disse recentemente em entrevista à revista Veja que isso “será o fim do cinema como o conhecemos”.

Mas, seriam esses apps, de fato, capazes de dar um fim às salas de cinema?

O grande medo da tecnologia

Você, que me lê neste momento, tem medo do futuro? Diante do desconhecido inevitável e das novidades que ele pode trazer, como você reage? Esta reflexão é necessária e fundamental para o que vamos propor a seguir.

Não é de hoje que a humanidade convive com tecnologias e suas inovações. Na verdade, desde o momento em que o ser humano friccionou duas pedras e descobriu o fogo, nossa sociedade conviveu, aprendeu e desenvolveu tecnologias para nossa comodidade e melhoria de vida.

Tecnologias não são boas ou más. Elas são pura e simplesmente ferramentas criadas para determinada finalidade, esta, sim, boa ou má, baseada nos desejos e anseios do próprio ser humano.

Tomemos um exemplo extremo para explicar isso: a bomba nuclear, ou bomba atômica, como é mais conhecida e reproduzida. Sua criação se deu em um contexto de guerra entre 1939 e 1945.

A iniciativa para sua criação tinha como motivação os avanços nazistas e a ameaça que este regime totalitário representava para o mundo naquele momento.

Mas este armamento, altamente letal e perigoso, só poderia existir porque era fruto de uma das maiores descobertas da física no século XX: a relatividade, presente na teoria de Albert Einstein. Mais especificamente, sua equação E = mc², que é a equivalência entre massa e energia.

Em sua casa em Nova York, Einstein, fugitivo da Alemanha com US$5 mil de recompensa por sua cabeça, recebeu os físicos húngaros Leo Szilárd, Edward Teller e Eugene Wigner. A conversa girou em torno da equação, de armas de destruição em massa e do perigo nazista.

O resultado desta reunião seria uma carta endereçada ao presidente dos EUA, Franklin D. Roosevelt, onde pediam agilidade na criação de um programa nuclear, antes que a Alemanha fosse capaz de produzir suas próprias ogivas nucleares.

Cogumelo formado pela bomba lançada em Nagasaki, no dia 9 de agosto de 1945 (Imagem/reprodução: Getty Images)

Sem dúvida, as armas nucleares foram criadas com uma péssima missão (matar pessoas). Mas sua tecnologia, criada a partir da equação de Einstein, e que buscava combater a ameaça nazista, tinha boas intenções. Isso é um conflito ético.

Outro exemplo, bem menos extremo: o videocassete.

O primeiro videocassete com sucesso comercial foi o U-matic da Sony, introduzido no mercado em 1971. Voltado para o mercado amador, a ideia era de que o público pudesse manusear as fitas magnéticas de modo simples e barato em suas casas.

Com funções de gravação e reprodução, rapidamente o aparelho tornou-se popular, e muitas famílias passaram a consumir filmes comercializados em lojas especializadas.

Isso produziu um novo hábito de consumo de filmes no conforto dos lares, além, claro, de possibilitar a criação e crescimento de um mercado paralelo de comercialização de filmes que ainda estavam em cartaz.

Segundo o pesquisador Ênio Vieira, o cinema se sentia acossado com a popularização do videocassete. Até mesmo uma taxa indenizatória foi pensada, a ser cobrada de toda pessoa que adquirisse uma fita virgem, capaz de gravar e distribuir os filmes sem o controle das grandes produtoras de cinema.

O medo? Que o consumo de fitas reduzisse o número de pessoas nas salas de cinema e, consequentemente, a lucratividade das produções.

O videocassete caducou em 2016, mas deixou filhos (DVD’s) e netos (streamings). E, pasmem, a indústria cinematográfica continuou de pé, bem como as salas de cinema permaneceram abertas, registrando recordes de ingressos vendidos.

O fim do mundo X o fim de um mundo

Quando, nos anos 1980, minha mãe fez aulas de datilografia, ela imaginava que aquilo poderia lhe dar mais chances no mercado de trabalho. E ela estava correta! Máquinas de datilografar faziam parte do dia-a-dia dos escritórios, escolas, repartições públicas e por aí vai.

Datilografar era o futuro do passado (Fonte/imagem: ABREU; HIRATA. Gênero e trabalho no Brasil e na França. 2016).

Porém, com o advento dos aparelhos digitais e da possibilidade de construir textos dos mais variados gêneros a partir, por exemplo, de um celular, a datilografia tornou-se uma técnica obsoleta, e a máquina de datilografar uma tecnologia ultrapassada.

Aqui, chegamos ao ponto central de nossa reflexão: o fim de um mundo não precisa ser o fim do mundo.

Se um dia tivemos uma relação cinéfila com as salas escuras e o cheiro de pipoca do cinema da nossa cidade, hoje, esse prazer pode muito bem ser sentido na cama de nosso quarto, com pipoca de microondas e um refri gostoso da geladeira logo ali, na cozinha.

E, claro, uma coisa não anula a outra: não é porque o streaming está ali, a um clique de distância, que todas as pessoas deixarão defrequentar as salas de cinema.

Segundo dados da consultoria Comscore, a receita global de bilheterias em 2021 deverá girar em torno de US$21 bilhões, mesmo sendo este um ano de pandemia, com os streamings bombando em todo o planeta.

Um outro ponto a salientar é a questão geracional. Para as gerações X (indivíduos nascidos entre meados da década de 1960 e o início da década de 1980) e Y (nascidos após o início da década de 1980 até, aproximadamente, o final do século) existe um processo de transição diverso.

Acostumados com as salas de cinema, principalmente a geração X, a passagem para o streaming é ainda bastante complicada. Em relação aos indivíduos da geração Y, que acompanharam a transformação do analógico para o digital, possivelmente este processo já se concretizou, e eles assistem tanto um quanto outro, sem problemas.

E o que dizer da geração Z (pessoas nascidas, em média, entre a segunda metade dos anos 1990 até o início do ano 2010)? Para eles, não há o mundo do videocassete, muito menos o tempo em que salas de cinema eram o único meio de assistir aos filmes. Sem dúvidas, o nome “filme”, para eles, já é sinônimo de “streaming”.

Mas, vai acabar ou não?

A máquina de datilografar da minha mãe virou acessório decorativo. O videocassete de casa é agora um artigo de museu.

E a sala de cinema? O que será dela no futuro?

Aí é que está a magia: ninguém sabe.

Toda cultura, para permanecer vigente, precisa ser praticada e reproduzida entre as pessoas. Precisa, também, ser apreciada por elas.

Enquanto existir o prazer pela sensação de ir à uma sala de cinema e desfrutar de duas horas de pipoca, sussurros e emoções, acredito que teremos ainda décadas e mais décadas dessa prática que, para mim, é muito gostosa.

Este artigo foi escrito por Pablo Michel Magalhães e publicado originalmente em Prensa.li.